《霍城县清水河镇区详细规划》规划公示

为贯彻党的二十大精神和第二次、第三次中央新疆工作座谈会以及习近平总书记在新疆考察时的重要讲话精神,落实《中共中央、国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》(中发〔2019〕18号)和《自然资源部关于加强国土空间详细规划工作的通知》(自然资发〔2023〕43号),加快推进《霍城县清水河镇国土空间总体规划(2021-2035年)》提出的城镇发展战略意图,落实总体规划对详细规划传导要求,启动编制《霍城县清水河镇区详细规划》,为清水河镇区的国土空间用途管制、城市建设与规划管理提供依据。

为体现规划管理的公开、公平、公正,根据《中华人民共和国城乡规划法》等相关法律法规要求,我单位现将《霍城县清水河镇区详细规划》(公示稿)予以公示,以广泛听取公众意见。

公示时间自2025年10月23日至2025年11月22日止。

公示期间公众对此规划若有合理化建议,请以书面形式提交霍城县清水河镇人民政府,以便我单位进行答复,书面建议请提供通讯地址、联系人及联系电话。

联系电话: 0999-3118103

邮编:835207

邮箱: 898953552@qq.com

通讯地址: 霍城县清水河镇人民政府(清水河镇北京西路12号)

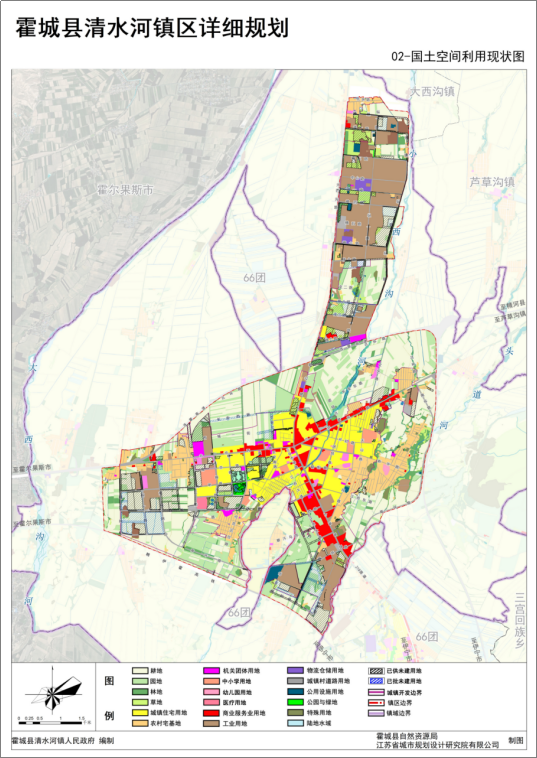

一、 划范围及现状

本次详细规划范围为霍城县清水河镇国土空间总体规划确定的清水河镇区范围:西至双沟一村,东至南环路-清伊高速,南至精伊霍铁路,北至霍尔果斯经开区清水河配套园区,总面积39.75 平方公里。

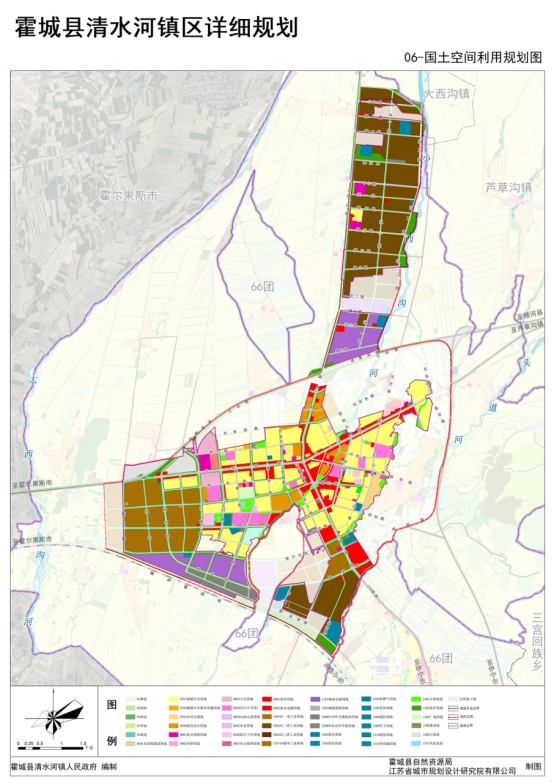

二、 规模控制

人口规模:规划常住人口约7 万人,服务人口约12 万人。

建设规模:规划总建设用地33.08平方公里,其中开发边界内建设用地总规模25.26平方公里。

三、 规划定位

以综合服务、先进制造、商贸集散、文旅服务、生态居住等功能为主的综合性镇区,着力打造“双向开放新枢纽、创新智造新高地、品质宜居新典范”。

四、 规划策略

(1)优化骨架结构

统筹考虑未来清水河镇区与周边区域一体化的发展,强化清水河镇区与霍城县城、霍尔果斯等区域的交通联系,完善对外交通体系,优化内部交通组织与道路断面,形成布局合理的镇区路网骨架体系。结合用地更新,梳理道路功能,引导用地功能布局优化,形成交通与土地利用一体化的布局模式。

(2) 推动产业转型

以霍城经开区先进加工制造产业园和霍尔果斯经开区清水河配套园区为核心,强化先进制造和新兴产业集聚,建设清水河综合物流园,打造公铁多式联运的综合物流服务基地。加强传统产业转型升级,推动低效产业用地整治更新,提升产业用地效益。加强产城融合,提升产业服务配套,提高用地功能混合,适应多元发展需求。

(3)完善设施配套

建立“15分钟社区生活圈——5~10分钟便民生活圈”的两级设施配套体系,重点面向不同类型人群,完善生活配套。统筹考虑防洪、抗震、人防等公共安全设施与各项市政基础设施建设,构建系统化支撑体系。

(5)彰显蓝绿空间

锚固生态本底,引水入城,彰显镇区“水”文化特色,通过锚定水网骨架,打通引水廊道,嵌入景观节点,构建“一环双廊三带多点”的蓝绿空间体系。

(6)加强设计引导

规划构建“一带双环、一核多廊、多片支撑”的景观风貌结构,依托道路、公园、绿带串联形成15公里公共活力环,营造多元特色街道,提升街道活力,对重要景观界面、重点地区和特色节点进行重点设计引导。

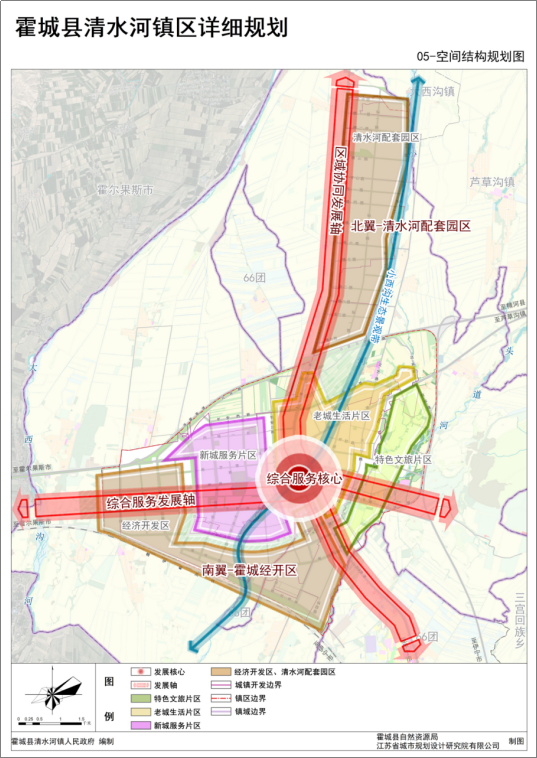

五、 规划结构

规划形成“一体两翼、双轴五片”的空间结构。

“一体”:新老镇区形成的一体化综合发展区,依托原有商贸核心和公共服务核心沿小西沟打造综合服务核心,着重提升公共服务品质。

“两翼”:指北翼清水河配套园区、南翼霍城经开区,联动霍尔果斯口岸打造区域先进制造业高地,作为承接产业转移的核心载体。两翼分别设置产业服务中心,推动产业创新孵化、转型升级。

“双轴”:区域协同发展轴,南北向沿上海路串联主要的产业和服务片区;综合服务发展轴,东西向串联产业服务、城镇生活、文旅休闲等多个功能组团。

“五片”:包括老城生活片区、新城服务片区、特色文旅片区、经济开发区、清水河配套园区。

六、 用地布局

镇区总用地面积为39.75平方公里,其中城镇开发边界内用地面积为25.49平方公里,规划建设用地面积为25.26平方公里,占城镇开发边界总用地的99.10%。

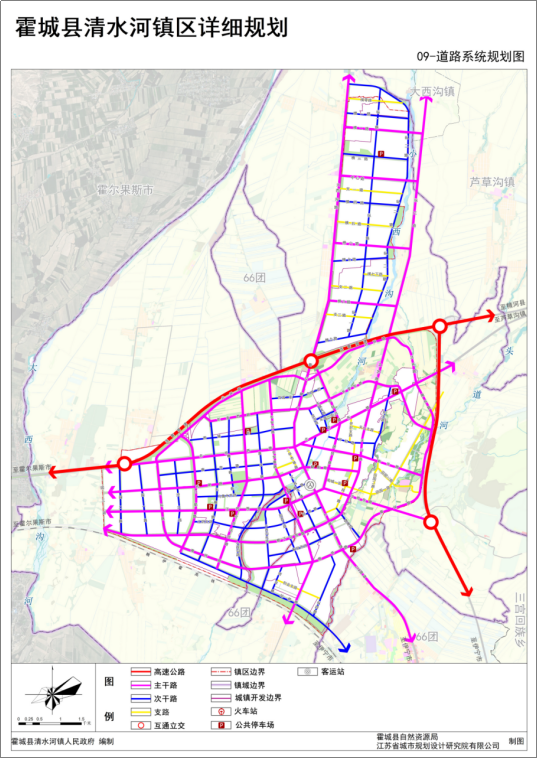

七、 综合交通

(1)区域交通

普通铁路:清水河镇区内建设铁路货运站,设置出境班列换装点,打造区域综合性集散枢纽。

高速公路:扩容东西通道,推动连霍高速(G30)至霍尔果斯段四改八工程。

公路:推动北京西路道路断面优化,保证G218、G312 在清水河镇区内的通行能力。

(2)道路交通

规划形成“一环六横六纵”的主干路网,“一环”为南环路和北环路;“六横”分别为长安西路-长安东路、北京西路-北京东路、光明路-朝阳路、江苏西路-江苏东路、察汗乌苏路、新华路;“六纵”分别为江阴路、可克达拉路、长安南路-长安北路、上海南路-上海北路、团结路、文艺路-天山路。

规划形成与主干路布局相协调、结合用地功能调整的次干路网。